福島民友新聞社とふくしまFMが共同で展開する防災啓発特集「♯イイソナエキャンペーン」。

第6回のテーマは「地震へのソナエ」です。

自然災害科学を専門とする福島大学人間発達文化学類の中村洋介教授に、今後予想される地震や、突然の地震発生に備え、

日ごろからどのように防災意識を高め、命を守るための行動につなげるかについて伺いました。

日ごろからの

防災意識が

重要

福島大学人間発達文化学類

中村 洋介 教授

2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災は、地震の規模を示すマグニチュード(M※)9の国内観測史上最大の地震でした。巨大地震の場合、その影響を受けた地震が数十年にわたって続く可能性があります。チリ大地震(1960年、M9.5)や、スマトラ島沖地震(2004年、M9.0)の震源域付近では、10年以上たってもM8クラスの地震がいくつも発生しています。

21、22年に続けて発生した福島県沖地震(M7.3、M7.4)も、東日本大震災の影響を受けて発生した地震と考えられます。今後も大きな地震が発生する可能性があるので警戒が必要です。

台風や水害、火山災害などは、発生が予測でき避難などの準備ができます。一方で地震の研究も進んでいますが、いつ、どこで発生するかを正確に予知することはまだできません。自分や大切な人の命を守るため、緊急時に、どう対処するかを日ごろから考え、家具の固定、食料品や水などの備蓄に努めてほしいと思います。

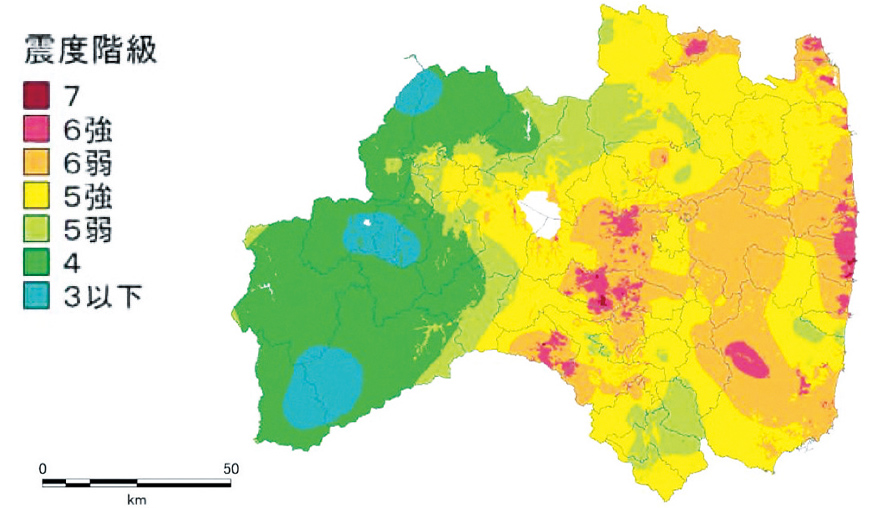

福島県は昨年11月、「福島県地震・津波被害想定調査の概要」をまとめています。自分の住んでいる地域にどんな被害が想定されるのかを確認し、日ごろから危機意識を持って、地震に備えることが、被害の軽減につながると思います。

今年は、死者不明者が10万5千人に上った関東大震災(M7.9)の発生から100年を迎えます。犠牲者が最大32万人を超えると想定される南海トラフ地震も警戒されています。東日本大震災の教訓を生かし、地震に対する日ごろからの防災意識を高める機会にしてほしいと思います。

※ マグニチュード(M)

震度は場所ごとの揺れの大きさだが、地震そのものの大きさ、つまり地震のエネルギーを表すので、大きな地震ほど数字が大きくなる。具体的には、ある地震に比べてMが0.2大きい地震は約2倍、1.0大きい地震は約32倍、2.0大きい地震は1000倍のエネルギーを持つ。

「想定東北地方太平洋沖地震」の震度分布図

(「福島県地震・津波被害想定調査の概要」から引用。

)

【福島民友新聞 2023年2月11日より】